全国の考古学情報 全国の考古学情報  オンライン考古学情報 オンライン考古学情報  専門職員(考古)採用情報 専門職員(考古)採用情報 |

宮城県の考古学情報 |

|

発掘調査速報、考古学関連イベントの情報をお寄せください。>>>情報提供メールフォーム

|

| 第3回縄文の森講座「仙台発掘最前線!!2023」 |

日時:2月25日(日)13:30~15:30

会場:仙台市縄文の森広場体験活動室

対象:一般、会場50名、オンライン(Zoom)80名

申込方法:往復はがき・メール(j-hiroba@cap.ocn.ne.jp)またはファクスに申込時の必要事項を記入して申込(先着順)。2月11日必着。

詳細情報 イベントのご案内|仙台市縄文の森広場

|

| 岩沼市史講演会「岩沼の遺跡-原遺跡を中心に-」 |

令和3年度に編さん事業が完了した『岩沼市史』を活用する取り組みとして、岩沼市史考古部会の部会長を務めた白鳥良一氏(元多賀城跡調査研究所所長)を講師に迎え、市内に存在する遺跡の特徴について解説いただきます。また、玉前駅家(たまさきのうまや)や玉前剗(たまさきのせき)の推定地として注目される古代の複合遺跡「原遺跡」について、その歴史的価値をテーマにご講演いただきます。

講師 白鳥良一(しらとりりょういち)氏

(岩沼市史考古部会長・元多賀城跡調査研究所所長)

日時 令和6年2月3日(土)午後1時から

会場 市民図書館2階 セミナールーム阿武隈

定員・締切 60名(無料、要申込)・令和6年1月26日(金)締切

※当日消印有効。応募者多数の場合は抽選となります。あらかじめご了承ください。

申込方法 はがきかEメール、またはふるさと展示室で直接お申し込みください。宛名または件名に「岩沼市史講演会」と明記のうえ、本文に住所・氏名・電話番号を記入してください。

申込・問い合わせ先

ふるさと展示室(市史資料室)〒989-2448 二木二丁目8番1号

電話:0223-25-2302

Eメール:bunkazai(a)city.iwanuma.miyagi.jp ※(a)を@に置き換えてください

|

| 第15回企画展「令和4年度発掘調査報告展」 |

場所:名取市歴史民俗資料館

期間:令和6年1月7日(日)~3月24日(日)

時間:午前9時~午後5時

休館日:毎週月曜日(祝休日の場合はその翌平日)

観覧料:無料

関連講演会:「十三塚遺跡から考える名取川下流域の弥生文化」

講師/斎野裕彦氏(日本災害・防災考古学会副会長)

開催日:令和6年1月28日(日)

開催時間:13:30~15:00

定員/40人

料金/無料

所用時間/1時間30分

申込方法/1月13日(土)午前9時から直接または電話でお申し込み(定員になり次第締め切り)。

歴史民俗資料館 022-724-7935

※申し込みは参加者本人かそのご家族のみ受け付け。

※小学生以下の方は保護者の参加が必要です。

参考URL:https://natori-shiryokan.jp/tenji/146/

|

| 公開講演会「南東北の縄文文化-蔵王山麓の遺跡群を中心に-」 |

日時 2023年1月27日(土)13:00~15:30

会場 東北学院大学土樋キャンパス ホーイ記念館

H304教室(3階)

主催 東北学院大学アジア流域文化研究所

講師 鈴木 雅(蔵王町教育委員会)

内容 南東北の一角、蔵王連峰東麓の蔵王町では多数の縄文遺跡が発見され、時期ごとの集落の立地や構造の変遷が明らかとなってきています。こうした小地域における縄文生活史を概観するとともに、中期前葉の蔵王山麓を中心とした地域における土偶など祭祀具に表象される地域文化圏の様相を明らかにし、広範な南東北の中期大木式土器文化圏の中での位置づけについて考えます。

備考

・参加無料。申込不要。

・ご来場の際は公共交通機関をご利用いただくようお願い申し上げます。

詳細情報 公開講演会「南東北の縄文文化-蔵王山麓の遺跡群を中心に-」|東北学院大学アジア流域文化研究所

|

| 松島れきし再発見講座Lesson7―近世瓦の見方・楽しみ方― |

日時:令和6年2月17日(土)午前9時30分から午後12時まで

会場:松島町文化観光交流館 会議室(松島町磯崎字浜1の2)

講師:髙橋守克氏(松島町文化財保護委員)

演題:「御釜神社と鹽竈神社境内出土の瓦について」

定員:40名

申込先:松島町教育委員会町史編さん室(生涯学習班と共有)

022-354-5714

内容:瓦は古代から官庁やお寺、お城など特別な建物の屋根を飾ってきました。今回は特に江戸時代の瓦に注目して、塩竈市の遺跡を調査された経験のある髙橋守克氏から講話をいただきます。文化庁の「埋蔵文化財公開活用事業」の一環で再整理した瑞巌寺境内遺跡出土の瓦との比較を含め、最先端の研究成果をお伝えします。

|

| 「第50回古代城柵官衙遺跡検討会」の開催について |

令和6年2月23日(金・祝)・24日(土)、東北歴史博物館にて第50回古代城柵官衙遺跡検討会を開催いたします。

令和6年は検討会設立50周年と多賀城創建1300年の節目の年となります。

これを記念して、今回は「城柵官衙遺跡研究の歩みと成果、次代への課題」と題して、東北地方の古代城柵官衙をめぐる総括的なシンポジウムを開催する運びとなりました。

日程

23日(金・祝) 令和5年度発掘調査成果報告、

基調講演、特集報告(福島県、宮城県南部)、情報交換会

24日(土) 特集報告(多賀城、宮城県北部、岩手県、山形県、秋田県、青森県)、討論

詳しくは開催要項をご参照ください。 →開催要項【PDF:666KB】

記念資料集

50回記念シンポジウムの開催とあわせて、東北6県と新潟県における城柵官衙遺跡等の調査成果、および整備・活用をまとめた記念資料集を刊行いたします。→チラシ【PDF:3.3MB】

検討会に参加で購入をご希望の方は、下記参加申込書に部数をご記入ください。

参加申し込み

下記申込書によりFAX、Email、郵送にてお申し込みのうえ、ふるってご参加ください。

なお、申込締め切りは1月29日(月)ですが、会場の定員250名に到達次第、締切りとさせていただきます。

→申込書【Word:24KB】

申込先

宮城県多賀城跡調査研究所気付

古代城柵官衙遺跡検討会事務局(担当:初鹿野・矢内)

FAX :022-368-0104

Email: tagajo_labo(a)pref.miyagi.lg.jp ※(a)を@に置き換えてください

TEL:022-368-0102

【詳細情報:「第50回古代城柵官衙遺跡検討会」の開催について|宮城県多賀城跡調査研究所】

|

| 東松島市文化財講演会「蝦夷と柵戸(倭人)」 |

日時:12月17日(日曜日) 13:00~15:00

場所:東松島市矢本東市民センター (東松島市小松字下浮足115)

概要:講師に東北学院大学名誉教授 熊谷 公男氏をむかえ、「蝦夷と柵戸(倭人)」と題して講話をいただきます。

定員:150名

申し込み方法

必要事項

(1)参加者全員の氏名

(2)住所

(3)電話番号(FAX)

を下記へお申込みください。

お電話、FAXまたはE-mailで受け付けます。

申し込みは先着順とし、定員になり次第締め切らせていただきますのでご了承ください。

申し込み先

東松島市奥松島縄文村歴史資料館

電話0225-88-3927 FAX0225-88-3928

E-mail jomon(a)city.higashimatsushima.miyagi.jp ※(a)を@に置き換えて下さい。

|

令和5年度 蔵王町文化財講演会

「縄文対談 蔵王山麓の縄文文化と谷地遺跡」 |

【講師】 岡村 道雄 氏

(奥松島縄文村歴史資料館 名誉館長・

元文化庁記念物課主任文化財調査官)

【日時】 令和5年12月16日(土) 13:30~15:30

【会場】 蔵王町ふるさと文化会館(ございんホール)

【内容】 蔵王山麓での定住生活の始まりは? 谷地遺跡に拠点集落を営んだ縄文人の暮らしぶりは? 蔵王連峰の東西で縄文人の活発な物流と交流があった?

北海道や北陸、関東の縄文ムラともつながる谷地遺跡の縄文人?

日本列島の縄文文化に詳しい岡村道雄氏を講師にお迎えし、谷地遺跡調査担当者との対談形式で蔵王山麓の縄文文化と谷地遺跡について考えます。

【同時開催中】第24回蔵王町文化財展

「蔵王山麓の縄文ムラ II -松川流域の拠点集落-」

【期間】 令和5年10月14日(土)~令和6年1月28日(日)

【会場】 蔵王町ふるさと文化会館(ございんホール)

1階展示室・2階常設展示ギャラリー

開館時間:9:00~18:00 <観覧無料>

【内容】 今から約5,500~4,500年前の縄文時代中期、松川沿いの台地上に営まれた3つの拠点集落跡(中期前半:谷地遺跡,中期中葉:鞘堂山遺跡,中期後葉~末葉:湯坂山B遺跡)の出土品を展示し、当時のムラの様子や暮らしぶりを紹介します。

【主催】 蔵王町教育委員会(生涯学習課 TEL:0224-33-2018)

【詳細情報:https://www.dokitan.com/event/index.html#20231216】

|

| 仙台市 仙台城大手門跡遺跡見学会 |

仙台市では、令和3年に策定した「史跡仙台城跡整備基本計画」に基づき、将来の仙台城大手門の復元に向けた5カ年計画による発掘調査を今年9月から実施しています。今年度の発掘調査では、大手門の礎石跡(柱の基礎の部分)と思われる遺構などが発見されました。

このたび、この発掘調査の成果について、広く市民の皆さまに公開するための遺跡見学会を実施します。

発掘調査結果(令和5年11月時点)

1.大手門の礎石跡と考えられる遺構の発見

古写真等によりかつて大手門があったと推定される位置の地下から、建物の基礎に当たる部分で礎石を据えるための根固めが3カ所で確認された。門の位置を推定するための重要な情報となる。

2.大手門および脇櫓に付属する雨落ち溝の発見

大手門脇櫓の西側で石組の側溝が検出され、南北方向と東西方向に延びている状況を確認。その位置や方向から、大手門や脇櫓に付属する雨落ち溝と考えられ、これらの位置は門の位置を推定するための重要な情報となる。

日時 11月19日(日曜日)10時~15時

会場 仙台城大手門跡発掘調査現場(青葉区川内、大手門脇櫓横)

説明者 文化財課職員

参加方法 事前申し込みは不要です。

希望者は実施時間中に自由に見学でき、文化財課職員が質問等を随時受け付けます。また、10時から1時間おきに、文化財課職員が発掘調査に関する説明を行います。

なお、現地には駐車場がございませんので、ご来場の際は公共交通機関をご利用ください。

お問い合わせ 教育局文化財課 電話番号:022-214-8544

詳細情報 仙台城大手門跡の発掘調査成果を公開します|仙台市

|

第68回企画展「やまもとの至宝 飛鳥時代の大刀と馬具

―合戦原横穴墓群出土金属製品のすべて―」 |

会 期:令和5年10月27日(金)~令和6年1月14日(日)

休館日:毎週月曜日、年末年始(12月28日~1月4日)

会 場:山元町歴史民俗資料館 展示室

観覧料:一般200円(150円)

高校生およびこれに順ずる者100円(70円)

小学生・中学生50円(30円)

※( )内は、団体料金(20名以上)となります。 |

2023年度文化財の研究・活用に関する相互協力協定

企画展「村田盆地の縄文時代」 |

【期間】2023年10月22日(日)~12月17日(日)

【会場】村田町歴史みらい館

柴田郡村田町村田字迫 TEL0224-83-6822

開館時間 9:00~17:00

【内容】東北大学と村田町教育委員会との文化財の研究・活用に関する相互協力協定締結のもと、昨年に引き続き村田町の縄文時代の遺跡・姥沢遺跡を紹介する展示会を開催します。今回は、姥沢遺跡(沼田地区)の出土品を中心とし、村田町内の発掘調査がなされた縄文遺跡(東足立遺跡)の資料のほか、周辺の蔵王町・柴田町の縄文遺跡(蔵王町二屋敷遺跡・西浦B遺跡、柴田町向畑遺跡)の資料も展示します。

【主催】東北大学大学院文学研究科、東北大学埋蔵文化財調査室、村田町教育委員会

〇2022年1月19日には、東北大学大学院文学研究科・埋蔵文化財調査室と村田町教育委員会との間で「文化財の研究・活用に関する相互協力協定」を締結しました。この協定は、包括的な連携のもと相互の人的・知的資源および研究成果等の交流を促進し、文化財の研究・活用分野において協力し、地域における文化事業の進行と人材育成に寄与することを目的としています。今回の姥沢遺跡の発掘調査や展示、昨年度より実施している村田小学校、村田第二小学校の6年生を対象とした体験発掘も本協定に基づいています。

|

第24回蔵王町文化財展

「蔵王山麓の縄文ムラ II -松川流域の拠点集落-」

|

【期間】 令和5年10月14日(土)

~令和6年1月28日(日)

【会場】 蔵王町ふるさと文化会館(ございんホール)

1階展示室・2階常設展示ギャラリー

開館時間:9:00~18:00 <観覧無料>

【内容】 今から約5,500~4,500年前の縄文時代中期、松川沿いの台地上に営まれた3つの拠点集落跡(中期前半:谷地遺跡,中期中葉:鞘堂山遺跡,中期後葉~末葉:湯坂山B遺跡)の出土品を展示し、当時のムラの様子や暮らしぶりを紹介します。

【関連行事】令和5年度 蔵王町文化財講座

【テーマ】 「蔵王町の縄文時代遺跡と縄文人のものづくり」

【講師】 鈴木雅(蔵王町教育委員会 生涯学習課 職員)

【日時】 令和5年11月4日(土) 10:00~12:00

【会場】 蔵王町ふるさと文化会館(ございんホール)

【内容】 町内の縄文遺跡の時期ごとの立地の変化や集落の特色について、また集落での土器づくりと石器石材利用についてお話します。

【関連行事】令和5年度 蔵王町文化財講演会

【テーマ】 縄文対談「蔵王山麓の縄文文化と谷地遺跡」

【講師】 岡村 道雄 氏(奥松島縄文村歴史資料館 名誉館長)

鈴木 雅(蔵王町教育委員会 生涯学習課 職員)

【日時】 令和5年12月16日(土) 13:30~15:30

【会場】 蔵王町ふるさと文化会館(ございんホール)

【主催】 蔵王町教育委員会(生涯学習課 TEL:0224-33-2018)

【詳細情報:https://www.dokitan.com/event/index.html#20231014】

|

東北大学東北アジア研究センター上廣歴史資料学研究部門

パネル展示「侍たちの江戸時代―仙台藩の組織と政策―」 |

私たちの研究部門では、江戸時代に活躍した仙台藩士たちの記録について調査を進めてきました。

今回は、古文書や発掘調査の成果を「文書管理」「江戸屋敷」「山林政策」など多方面から紹介いたします。また、11月11日には関連企画としまして「第5回みちのく歴史講座 侍たちの江戸時代─仙台藩の古文書分析─」も開催いたします。

会期:2023年11月2日(木)~11月29日(水)

時間:10時~17時 *観覧自由・入場無料

会場:仙台市営地下鉄東西線国際センター駅1階 階段下ギャラリースペース

主催:東北大学東北アジア研究センター上廣歴史資料学研究部門

◎関連企画

第5回みちのく歴史講座

侍たちの江戸時代─仙台藩の古文書分析─

日 時:2023年11月11日(土)13時~15時30分

会 場:東北大学川内北キャンパスマルチメディア教育研究棟2F マルチメディアホール

講演1:野本禎司氏(開智国際大学教育学部准教授)

「仙台藩宿老の政治的役割─後藤家文書の調査から─」

講演2:荒武賢一朗氏(東北大学東北アジア研究センター教授)

「一門衆の組織と運営─岩出山伊達家の事例から─」

|

| 令和5年度企画展「文字が語る古代多賀城」 |

期間:令和5年10月7日(土曜日)から令和5年12月17日(日曜日)まで

場所:埋蔵文化財調査センター展示室(文化センター内)

開館時間:午前9時から午後4時30分

休館日:月曜日(祝日は除く)、祝日の翌日(土日は除く)

関連企画 :講演会「多賀城歴史秘話 発見!国守館ー題箋軸木簡と遺跡保存の物語ー」

日時/令和5年12月9日(土曜日)午後2時から午後3時30分まで(開場は午後1時30分)

会場/多賀城市民会館展示室(文化センター内)

参加費/無料

定員/80人程度(先着順)

申し込み方法/埋蔵文化財調査センターに電話(022-368-0134)か申し込みフォームから

申し込み開始日/令和5年10月3日(火曜日)から

申し込みフォーム/https://www.shinsei.elg-front.jp/miyagi2/uketsuke/form.do?id=1690347677675(外部サイトへリンク)

参考URL:https://www.city.tagajo.miyagi.jp/maibun/event/exhibition_kikaku.html

|

| 多賀城跡第99次発掘調査現地説明会 |

宮城県多賀城跡調査研究所では、令和5年7月3日から多賀城跡の第99次調査として,政庁北側隣接地の政庁地区北方で発掘調査を実施しています。その成果につきまして,下記のとおり現地説明会を開催します

日時 令和5年10月14日(土)(小雨決行) 午前10時30分から12時00分

場所 多賀城跡第99次発掘調査現場 多賀城市市川字大畑地内( 別添地図参照) 別添地図参照)

調査成果

昨年度実施した第96次調査で一部を確認していた掘立柱建物について、全体を調査しました。その結果、建物内から複数の鍛冶炉を検出し、鍛冶作業に伴う鉄製品や鉄てっ滓さい(鉄以外の不純物の塊)など極めて多量の鍛冶関連遺物が出土したことから、鍛冶工房であることが明らかになりました。これまでに城内で見つかっている鍛冶工房のなかでも最大級のものです。

出土した土器から、政庁第Ⅲ期(780~869年)の中でも古い時期の鍛冶工房と考えられます。多賀城の政庁は、780年に伊治公これはりのきみ呰あざ麻呂まろの乱で焼失しています。すぐ北側に位置する鍛冶工房は、政庁の復興にかかわる施設であった可能性があります。

問合せ先 電話 022-368-0102 現場携帯 090-3642-0324

その他 マスクの着用をお願いします。

【詳細情報 多賀城跡第99次発掘調査現地説明会について|宮城県多賀城跡調査研究所】

|

| 国際ミニシンポジウム「パブリック・アーケオロジーって何?」 |

韓国と日本の先生をお呼びし、「パブリック・アーケオロジー」とは何か、そして韓国と日本のパブリック・アーケオロジーは今どうなっているのかをお話しいただきます

日時 10月15日(日曜日)13:30~16:30

会場 仙台市縄文の森広場 体験学習室(オンライン配信あり)

発表者 佐藤祐輔(仙台市縄文の森広場)

イ・ファジョン氏(漢陽大学校博物館)

岡村勝行氏(大阪市文化財協会東淀川調査事務所)

逐次通訳付き

参加費 無料(要参加申し込み)

対象 一般 会場50名 オンライン(Zoom)80名

お申し込み方法

氏名・住所・電話番号・参加方法(会場またはオンライン)を記入しメールまたはFAXで縄文の森広場にお申し込みください。

オンラインを希望する方はメールでお申し込みください。

E-mail:j-hiroba(a)cap.ocn.ne.jp ※(a)を@に置き換えて下さい。

FAX:022-743-6771

|

| 多賀城歴史講座―渡辺晃宏先生特別講演会 |

多賀城跡出土木簡が令和5年6月に重要文化財に指定されました。指定を記念して、平城京をはじめとした木簡研究に長く携わってこられた奈良大学教授の渡辺晃宏先生に、木簡から明らかになった日本の古代社会や、多賀城から出土した木簡の価値について御講演いただきます。

開催日:11月12日(日)

時 間:13時30分~15時15分

場 所:東北歴史博物館3階講堂

定 員:280名(事前申し込み必要)

参加費:受講料無料

講 師:渡辺晃宏先生(奈良大学教授)

演 題:「古代の木簡と多賀城」

申し込み方法:令和5年9月12日(火)9時30分から11月10日(金)15時までに「みやぎ電子申請サービス」(下記ホームページ)からお申し込みください。

https://www.shinsei.elg-front.jp/miyagi2/uketsuke/form.do?id=1693796710803

※ホームページがご利用できない場合は、FAX・電話等でお問い合わせください。

電話:022-368-0102 FAX:022-368-0104

E-mail:tagajo_labo(a)pref.miyagi.lg.jp ※(a)を@に置き換えて下さい。

【詳細情報:宮城県多賀城跡調査研究所「多賀城歴史講座」】

|

| 多賀城跡調査研究所「令和5年度多賀城講座」 |

宮城県多賀城跡調査研究所の研究員がそれぞれの専門分野の視点から、これまでの調査研究の蓄積を踏まえて、多賀城跡や古代東北地方の様子を伝え、地域の歴史文化を知っていただく講座です。

開催日:第1回11月4日(土)、第2回11月19日(日)

時 間:第1回:13時30分~15時45分

第2回:13時30分~15時

場 所:東北歴史博物館3階講堂

定 員:280名(事前申し込み必要)

参加費:受講料無料

内 容:

第1回

① 製鉄技術導入-陸奥南部- 鈴木 貴生

古代の陸奥南部では、製鉄が盛んにおこなわれていました。今回は、製鉄技術導入期の製鉄炉にはどのようなものがあったのか、その系譜と導入の背景を考えたいと思います。

②多賀城政庁第Ⅳ期の軒瓦と新羅系瓦 矢内 雅之

多賀城政庁第Ⅳ期の軒丸瓦に出現する宝相花文と呼ばれる文様は、貞観11年(869)の地震からの復興に際して派遣された新羅人が伝えたものと考えられています。今回は第Ⅳ期の瓦の文様と技法を改めて検討し、その生産の実態に迫っていきたいと思います。

第2回

多賀城の創建 吉野 武

多賀城は、養老4年(720)の蝦夷の大反乱後に、陸奥国の支配を再建するなかで創建されました。多賀城碑にみえる創建年代、創建時の多賀城の特徴、大野東人をはじめ多賀城の創建と陸奥国の再建を進めた人々などについて考えます。

申し込み方法:「みやぎ電子申請サービス」(下記ホームページ)からお申し込みください。

第1回:令和5年10月 4日(水)9時30分より、受付開始

https://www.shinsei.elg-front.jp/miyagi2/uketsuke/form.do?id=1693871819304

第2回:令和5年10月19日(木) 9時30分より、受付開始

https://www.shinsei.elg-front.jp/miyagi2/uketsuke/form.do?id=1693874108614

※ホームページがご利用できない場合は、FAX・電話等でお問い合わせください。

電話:022-368-0102 FAX:022-368-0104

E-mail:tagajo_labo(a)pref.miyagi.lg.jp ※(a)を@に置き換えて下さい。

【詳細情報:宮城県多賀城跡調査研究所「多賀城講座」】

|

第77回日本人類学会市民公開シンポジウム

「東北地方の古墳~甦る豪族達の姿~」 |

日時:2023年10月9日(月・祝)13:30〜17:40

会場:トークネットホール仙台(仙台市民会館)

定員:500名(申込み不要、先着順)どなたでもご参加いただけます。

内容

講演1:東北古墳時代人の発見 辻秀人(東北学院大学)

講演2:東北地方古墳時代人骨の形質人類学的特徴 奈良貴史(新潟医療福祉大学)

講演3:DNA からみた東北地方の古墳時代人 安達登(山梨大学)・神澤秀明(国立科学博物館)

講演4:東北地方の古墳時代人は何を食べていたか 米田穣(東京大学)

講演5:東北地方古墳時代人の顔の形態 鈴木敏彦・波田野悠夏(東北大学)

講演6:古墳時代の服飾文化 伊豆原月絵(日本大学)

問合せ先:第77回日本人類学会大会事務局

(東北大学大学院歯学研究科 歯科法医情報学分野)

E-mail:77jinrui(a)grp.tohoku.ac.jp ※(a)を@に置き換えてください。

TEL:022-717-8269 (受付時間 月・火・金 13:00〜17:00)

【詳細情報:市民公開シンポジウム「東北地方の古墳~甦る豪族達の姿~」|第77回日本人類学会大会】

|

| 弥生時代研究会2023第1回学習会(対面) |

日 時:日 時:2023年10月14日(土)13:30~16:00

会 場:陸奥国分寺・国分尼寺ガイダンス施設 仙台市若林区木ノ下二丁目5-1

内 容:斎野裕彦「東北地方出土の抉入柱状片刃石斧の製作地」

斎野裕彦「2023年3月板付遺跡の水田跡発掘調査参加記」

参加費:100円(資料代として。当日に現金で徴収します)

参加資格:どなたでも

定 員:20名(参加申込は9月30日まで)

懇親会:学習会終了後仙台駅前(予定)で開催(参加希望者は懇親会ありのチケットで申し込んでください)

その他:・この会はあくまで「学習会」という位置づけです。発表内容はオフィシャルなものではないので、資料や内容の引用など、取扱いについてはご注意ください。

・発表希望や紹介したい資料などありましたら、事務局まで連絡ください。

参考URL:https://peatix.com/event/3642361?fbclid=IwAR1bt-n7u-4J2-Su7fGg0J

_nZ8EHpwDVnQhLBNMae7vMhRVsBr7s9Q6KzHo

|

| 縄文シティサミット in ひがしまつしま |

日 時:10月15日(日) 14:30~17:20

場 所:東松島市コミュニティセンター

(東松島市矢本字大溜1-1)

内 容:サミット『縄文に学ぶSDGs』

縄文都市連絡協議会加盟市首長

水ノ江和同氏(同志社大学教授)

記念講演『縄文に学ぶまちづくりと持続可能な社会』

水ノ江和同氏

概 要:「縄文」で繋がる全国17の自治体が集う「縄文シティサミット」が、日本最大の貝塚「里浜貝塚」を誇る東松島市で開催されます。サミットでは、加盟都市のPRとともに、縄文を活かしたまちづくりを全国に向けて発信します。「縄文に学ぶSDGs」と題して、講師に同志社大学 教授 水ノ江 和同氏をむかえ、1万年以上にもわたって、持続可能な社会を形成した縄文時代。「縄文人は環境の変化や災害を乗り越え、いかに生きたか?」をテーマに、これからのまちづくりやSDGsの取り組みを考えます。

問い合わせ 東松島市奥松島縄文村歴史資料館

電話0225-88-3927 FAX0225-88-3928

E-mail jomon(a)city.higashimatsushima.miyagi.jp ※(a)を@に置き換えてください。

|

2023年度 日本人類学会 骨考古学分科会シンポジウム

「骨考古学からみた縄文貝塚の新地平-松島湾里浜貝塚を中心に-」 |

日 時 2023年10月6日(金) 18:00 ~ 20:00

会 場 東北大学星稜キャンパス

(分科会B 会場・歯学部B2 講義室)

参加費 無料(事前申込み不要)

内 容

1.「趣旨説明」 奈良貴史(新潟医療福祉大学)

2.「里浜貝塚における貝塚と墓域の様相」

菅原弘樹(奥松島縄文村歴史資料館)

3.「動物遺存体からみた里浜縄文人の生業活動」

松崎哲也(奥松島縄文村歴史資料館)

4.「海の縄文人・山の縄文人」

萩原康夫(新潟医療福祉大学)

5.「出土人骨の同位体分析からみた里浜貝塚の食生態」

米田 穣(東京大学総合研究博物館)

6.「里浜貝塚出土人骨のミトコンドリアDNA 解析」

安達 登(山梨大学)

7.質疑応答・討論

コメンテーター 會田容弘(郡山女子大学短期大学部)

問合せ 奥松島縄文村歴史資料館 菅原

TEL0225-88-3927 E-mail satohamajomonjin(a)yahoo.co.jp ※(a)を@に置き換えてください。

|

| 日本考古学協会2023年宮城大会「災害と境界の考古学」 |

日 時:2023年10月28日(土)・29日(日)30日(月)

場 所:東北学院大学 土樋キャンパス ホーイ記念館(仙台市青葉区)

内 容:10月28日(土)

※どなたでも参加できます

(聴講無料・資料代別途・要参加登録)

公開講演会 13:20~16:00(オンライン同時配信あり)

Ⅰ 近江秀俊(文化庁文化財第二課主任文化財調査官)

「東日本大震災と埋蔵文化財保護」

Ⅱ 辻 秀人(東北学院大学教授)

「古代東北研究のパラダイム」

10月29日(日)

※どなたでも参加できます

(聴講無料・資料代別途・要参加登録)

研究発表分科会 9:00~17:00(オンライン同時配信あり)

Ⅰ 「宮城県における復興調査成果と自然災害の研究」

Ⅱ 「東北先史時代の越境と交流」

Ⅲ 「東辺地域の境界と律令国家の形成-古代城柵多賀城完成まで-」

Ⅳ 「宮城県を通して考えるアジア、世界との交流の考古学」

ポスターセッション・図書交換会 9:00~15:00

10月30日(月)

※事前に参加申し込みが必要です(詳細はホームページへ)

エクスカーション(見学会) 8:30~16:50

多賀城跡・山元町旧中浜小学校(震災遺構)・山元町歴史民俗資料館

※新型コロナウイルス感染症の影響により、行事の内容が変更・中止となる場合があります。

主 催:一般社団法人日本考古学協会・日本考古学協会2023年度宮城大会実行委員会

事務局:日本考古学協会2023年度宮城大会実行委員会

〒980-8577 宮城県仙台市青葉区片平2-1-1 東北大学埋蔵文化財調査室内

TEL/022-217-4995 Email/jaasec2023(a)m-kouko.net ※(a)を@に置き換えてください。

【詳細情報 日本考古学協会2023年宮城大会実行委員会ホームページ】

|

| 毛利コレクション特集展「在野の考古学をひも解くー交流と蒐集ー」 |

1、特集展の概要

特集展の見どころ

―浮かび上がってきた、在野の考古学者との交流と蒐集―

多種多様な資料によって構成され、その数は10万点を超えるといわれる「毛利コレクション」。このうち考古資料群は、明治末年から昭和初期にかけて、毛利総七郎と遠藤源七が石巻周辺の遺跡の発掘調査を行い、精力的な収集活動によって築き上げたものです。彼らが共同管理した考古資料群は、毛利家に建てられた「石巻考古館」で公開されてきました。

石巻市博物館では、令和4年度に地域展「毛利総七郎・遠藤源七の考古コレクション-明治・大正・昭和戦前期の発掘と蒐集-」を開催し、毛利コレクションの手紙や発掘日誌の分析から、考古資料群の形成過程を明らかにしてきました。その後、被災した毛利コレクションの考古資料群の再整理を進めるなかで、国指定重要文化財「岩版」等を毛利に譲った登米郡南方村の高橋清治郎、鳴子で私設考古博物館を運営していた山口仁道らの旧蔵資料群を確認し、「蒐集」の実態がより明確になりつつあります。

今回の特集展では、大正・昭和戦前期の宮城県内における在野の考古学研究者らの交流、そして毛利・遠藤の考古資料の蒐集活動に焦点を当てていきます。

主な展示資料 高橋清治郎旧蔵品(登米市 平貝貝塚出土品、網場貝塚出土岩版ほか)、山口仁道旧蔵品(加美町 菜切谷廃寺出土品、県内出土縄文土器・須恵器ほか)、群馬県出土埴輪、石巻市 合戦谷出土蕨手刀、湊出土蕨手刀、内藤政恒書簡、松本源吉書簡ほか

※重要文化財「岩版」の展示期間は、7/15(土)~8/20(日)、10/21(土)~11/12(日)になります。

会期 2023年7月15日(土)~11月12日(日)

会場 石巻市博物館 常設展示室内毛利コレクション展示室

開館時間 午前9時~午後5時(最終入館は午後4時30分)

休館日 月曜日(祝日の場合は翌日休館)

※会期終了後、毛利コレクション展示室は展示替えのため11月17日(金)まで閉室します。

観覧料 一般300円/高校生200円/小中学生100円

※20名以上の団体は2割引

※土・日・祝日及び夏休み期間、小中学生のみなさんはゆうゆうパスポートの利用の場合、無料で観覧できます。

2、関連講座 「毛利コレクションの考古資料群をひも解く」

日時:令和5年10月21日(土) 13:30~15:30

会場:マルホンまきあーとテラス 大研修室

講師:泉田 邦彦(石巻市博物館 学芸員)

定員:80名(参加無料、申込不要、先着順)

毛利総七郎・遠藤源七の形成した考古資料群について、当時の書簡を読み解き、その形成過程を明らかにします。また、彼らと交流のあった登米の高橋清治郎、鳴子の山口仁道の旧蔵資料群をはじめ、コレクションの概要や特徴についてもご紹介します。

【詳細情報 毛利コレクション特集展「在野の考古学をひも解くー交流と蒐集ー」|イベント情報|マルホンまきあーとテラス】

|

| 企画展「大崎市の瓦窯跡」 |

会場:大崎市松山ふるさと歴史館

会期:令和5年6月10日(土曜日)から令和5年8月20日(日曜日)まで

開館時間:午前9時30分から午後5時(最終入館は午後4時30分)

入館料:一般・大学生230円、高校生以下110円

休館日:毎週月曜日(祝日の場合は翌日が休館日になります)

問合せ先:0229-55-2215

【詳細情報 大崎市松山ふるさと歴史館企画展「大崎市の瓦窯跡」|大崎市】

|

| 速報展「令和5年度速報展 発掘された遺跡―よみがえる古(いにしえ)の多賀城―」 |

開催期間:7月22日(土曜日)から9月10日(日曜日)まで

開館時間:9時から16時30分まで

観覧料:無料

休館日:毎週月曜日(祝日を除く)、祝日の翌日

関連企画:「多賀城市遺跡調査報告会」

日時/8月5日(土曜日)13時30分から15時50分まで

場所/中央公民館第3・4会議室(文化センター内)

入場/無料(電話による事前申し込み必須)

定員/40人程度

連絡先/022-368-3127(埋蔵文化財調査センター体験館)

【詳細情報 令和5年度速報展|多賀城市の文化財】

|

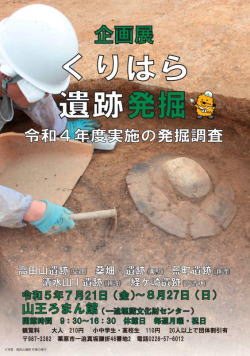

| 令和5年度企画展「くりはら遺跡発掘-令和4年度実施の発掘調査展-」 |

令和4年度に実施した主な発掘調査の成果について、写真パネルや出土遺物を使って展示を行います。 令和4年度に実施した主な発掘調査の成果について、写真パネルや出土遺物を使って展示を行います。

日時 2023年7月21日(金曜日)から8月27日(日曜日)

午前9時30分から午後4時30分まで(月曜日および祝日休館)

展示内容 高田山遺跡(縄文時代)、桑畑A遺跡(縄文時代)、清水山I遺跡(古代)、経ケ崎遺跡(古代)、荒町遺跡(古代)

場所 栗原市一迫埋蔵文化財センター(山王ろまん館)

(宮城県栗原市一迫真坂鎌折46番地2)

【詳細情報 令和5年度企画展「くりはら遺跡発掘-令和4年度実施の発掘調査展-」|栗原市】

|

| 大崎市 大吉山瓦窯跡第3次発掘調査 現地説明会 |

宮城県多賀城跡調査研究所では多賀城関連遺跡発掘調査事業として、令和5年5月22日から大崎市教育委員会と共催で大吉山瓦窯跡の第3次発掘調査を実施しています。その成果につきまして、下記のとおり現地説明会を開催します。

1 日 時

令和5年7月22日(土)(小雨決行)

1回目 受付 午前9時30分~、説明会 午前10時30分~

2回目 受付 午後1時~、説明会 午後2時~

2 集合場所

古川宮沢地区公民館・駐車場(宮城県大崎市古川小林字新一本杉170)【別添地図参照】

※発掘調査現場近辺には駐車場はございません。集合場所から発掘現場まで送迎いたします。

3 内容

多賀城創建期(約1,300年前)の瓦を生産した窯や出土した遺物を調査担当者が現地にて説明します。参加は無料です。

雨天時は、公民館での説明・遺物展示を予定しております。

4 調査成果

史跡指定地西部で3基の窯とそれに伴う灰原、木炭焼成土坑1基を確認しました。窯はいずれも地下式窖窯で、瓦を焼成した窯と燃料材となる木炭を焼成した窯があります。窯や灰原からは平瓦・丸瓦を中心に軒瓦、鬼板など各種の瓦が出土しており、指定地東部の製品と同様に多賀城創建期のもので、本窯跡で焼成されたとみられます。今回の調査によって、大吉山瓦窯跡の全貌がほぼ明らかになりました。

5 その他

発掘調査現場は山林内で、足場も悪い状態ですので、長靴等の汚れても構わない靴でご来跡ください。

【詳細情報 大吉山瓦窯跡第3次発掘調査現地説明会について 宮城県多賀城跡調査研究所】

【詳細情報 国史跡 大吉山瓦窯跡第3次発掘調査・現地説明会開催 大崎市教育委員会】

|

| 第77回文化財展「文化財この一年」 |

期間 6月13日(火曜日)~8月20日(日曜日)

午前10時~午後6時

体験型イベントは、

8月8日(火曜日)~10日(木曜日)、

17日(木曜日)~19日(土曜日)のみ

毎週月曜日は休館(祝日の場合は翌日)

会場 東北電力グリーンプラザ

(青葉区一番町3-7-1 東北電力ビル1階)

遺物、パネル展示…とうほく文化情報コーナー

体験型イベント…アクアホール(期間限定)

※入場無料。

※駐車場はありませんので、公共交通機関をご利用ください。

内容

(1)令和4年度の主な発掘調査の成果ほか

大量に出土した縄文土器の破片(太白区富田/上野遺跡)

弥生時代の遺物を大量に発見(宮城野区岩切/今市東遺跡)

紐解きたい歴史の宝庫(太白区郡山/郡山遺跡)

発見?陸奥国分寺跡の北辺を求めて(若林区木ノ下/陸奥国分寺跡)

江戸時代の生活用品現る!(太白区東郡山/北目城跡)

江戸時代・仙台水運・ど真ん中!(宮城野区蒲生/蒲生御蔵跡)

再評価された市内の建造物

旧歩兵第四連隊兵舎(宮城野区五輪) 陸奥国分寺鐘楼堂(若林区木ノ下)

日本遺産 政宗が育んだ“伊達”な文化

(2)体験型イベント

仙台城跡VR体験…PCで疑似登城し、城の仕組みについて学びましょう。

勾玉製制作体験…世界に一つだけの勾玉を作りましょう。

拓本体験…土器や瓦などの模様を紙に写し取ってみましょう。

※8月8日(火曜日)~10日(木曜日)…1.・2. 17日(木曜日)~19日(土曜日)…1.・3.

いずれの日も、午前10時30分~12時00分、午後1時30分~3時00分

詳細情報 「第77回文化財展 文化財この一年」を開催します|仙台市文化財課

|

| 奥松島縄文村講座「縄文を語る!」 |

講座1/ここまでわかった縄文文化

日時:7月16日(日)13時〜15時

場所:東松島市コミュニティセンター(東松島市矢本字大溜1-1)

定員:150名

講師:岡村道雄氏

講座2/墓からみた縄文時代の社会

日時:8月6日(日)13時〜15時

場所:野蒜市民センター(東松島市野蒜ヶ丘1丁目15ー1)

定員:120名

講師:山田康弘氏

講座3/里浜貝塚が明らかにした縄文人の暮らし

日時:9月17日(日)10時〜12時、13時〜15時

場所:奥松島縄文村歴史資料館

定員:各50名

講師:菅原弘樹氏

講座4/縄文シティサミット in ひがしまつしま「縄文にまなぶ持続可能な社会」

日時:10月15日(日) 13時〜15時30分

場所:東松島市コミュニティセンター(東松島市矢本字大溜1-1)

講師・コーディネーター:水ノ江和同氏

申込方法:①希望の講座の日にち、②参加者全員の氏名、③住所、④電話番号(FAX)を下記へ申込み

電話:0225-88-3927、FAX:0225-88-3928

Email:jomon(a)city.higashimatsushima.miyagi.jp ※(a)を@に置き換えてください。

※基本的には全4回受講をおすすめします

詳細情報 奥松島縄文村歴史資料館

|

| 多賀城跡巡り |

当館学芸員が現地で多賀城跡の歴史と魅力をたっぷり解説します。

日時 5月・6月・9月・10月の第2・4日曜日(参加無料・事前申込不要・荒天中止)

・多賀城政庁跡コース(第2日曜日・1時間半程度)

・多賀城廃寺跡コース(第4日曜日・1時間程度)

|

| 館長講座「東北グローバル考古学prat3‐いにしえから,今を考える‐」 |

当館館長による連続講座です。4月~8月・11月・1月・3月1回の開催を予定しています。

受講無料・事前申し込み必要です。

開催日 4月22日(土)から3月2日(土)全8回(主に第4土曜日)

時間 午後1時30分~午後3時

場所 3階講堂

定員 各回250名 (事前申込み・先着順)

参加費 受講無料 ※講座ごとに受講可能。

第1回 4月22日(土) 「石器時代の経済学」

第2回 5月27日(土) 「太古のアート:具体と抽象の間」

第3回 6月24日(土) 「日本人・日本文化はどこから来たのか」

第4回 7月22日(土) 「教育と史跡:仙台城二の丸から」

第5回 8月26日(土) 「隣の国と考古学1:サハリン」

第6回 11月25日(土) 「隣の国と考古学2:韓国」

第7回 1月27日(土) 「北米先住民と開拓者の文化財保護」

第8回 3月 2日(土) 「縄文の思考・弥生の思考と現代」

詳細URL https://www.thm.pref.miyagi.jp/event/6566/

|

| 特別展「古墳をつくる人びと―はにわ工人,ハジベ君!―」 |

会期 令和5年度7月15日(土)~9月24日(日)

会場 東北歴史博物館 特別展示室

|

| 特別展「悠久の絆 奈良・東北のみほとけ展」 |

2011年3月11日午後2時46分,未曾有の被害をもたらした東日本大震災が発災。

あの日から12年となる本年,「東日本大震災復興祈念 悠久の絆 奈良・東北のみほとけ展」を開催する運びとなりました。

本展では,幾度となく人類を襲った地震などの自然災害や,人々の争いによって生じた兵火を乗り越え,大切に守られてきた〈奈良〉と〈東北〉の寺宝・60件(国宝12件,重要文化財27件・予定)が展示されます。

1300年前の奈良時代の人々が願った「救済」。その思いは法隆寺,西大寺,唐招提寺などに伝わる寺宝に込められました。この精神を受け継いだ古代・中世の東北の人々は,優れた仏教美術を生み出しています。本展を通じ苦難に立ち向かった人々の「祈りの形」を体感していただければ幸いです。

震災から13回忌となる年に開催する本展が今を生きる人々の喜びや,これからの営みの“よすが”となることを切に願う次第です。 (「絆とうほく~復興への祈り」実行委員会)

会期 令和5年4月15日(土)~6月11日(日)

会場 東北歴史博物館 特別展示室

詳細URL https://www.thm.pref.miyagi.jp/exhibition/6502/

|

| ミニ企画展「東北の縄文遺跡─仙台の遺跡と米沢の遺跡─」 |

仙台市にある「高柳遺跡」と、米沢市にある「台ノ上遺跡」。どちらも縄文時代中期を中心とする遺跡で、大量の土器・土偶が出土しています。

本コーナー展では、両遺跡から出土した土器・土偶を展示します。また、土器・土偶の裏側を観察できるように3D動画でも展示します。是非ご来館ください。

会期:2023年3月19日(日)~6月11日(日)

入館料:一般200円、高校生150円、小中学生100円

開館時間:9:00~16:45

※入館は16:15まで。体験活動の受付は、9:00~11:30、12:30~15:00(平成28年4月1日より)。

休館日:月曜日(休日にあたる日を除く)、休日の翌日(休日または土・日曜日にあたる日を除く)

URL:https://www.sendai-c.ed.jp/~bunkazai/~jyoumon/about/kikaku.html#cat01

|

企画展〈仙台の遺跡めぐり 長町駅東遺跡〉

「長町に操車場があったころ」 |

近年、新しい街並みに変化し続ける長町には、大正から平成まで広大な貨物列車の操車場がありました。長町駅の東側に位置する【長町駅東遺跡】からは、駅弁用のお茶を入れていた汽車土瓶など、当時の人々がつかっていた鉄道関係の資料が見つかっています。

本展では、東北福祉大学・鉄道交流ステーションの協力のもと、操車場があった時代から現代までの長町駅の移り変わりをご紹介します。

会期:4月21日(金)~7月17日(月・祝)

会場:地底の森ミュージアム 企画展示室

企画展関連講座「駅弁容器と汽車土瓶の考古学」

日時:6月10日(土) 13:30~15:00

講師:河野真理子氏(日本考古学協会会員)

会場:地底の森ミュージアム 研修室

定員:40名

参加費:無料(入館料がかかります)

申込締切:5月23日(火) 必着

申込方法:往復はがき・FAX・E-mailのいずれかに、イベント名・参加者全員の氏名(学年)・住所・電話番号・参加希望日時、講座にお申込の方は参加方法(会場またはオンライン)を明記し、地底の森ミュージアムまでお送りください。

往復はがき:〒982-0012仙台市太白区長町南4-3-1/

FAX:022-246-9158/E-mail:t-forest(a)coral.ocn.ne.jp ※(a)を@に置き換えてください。

URL:https://www.sendai-c.ed.jp/~bunkazai/~chiteinomori/guidemap/exhibition/

|

| 松島れきし再発見講座Lesson6 ―北部に残る古代の足跡― |

講座:佐藤敏幸氏(東北学院大学非常勤講師)

「蝦夷穴横穴墓にみるヤマト王権の東北支配ー大化の改新の頃の松島地域ー」

日時 令和5年4月15日(土)午前10時から午後12時まで

場所 松島町文化観光交流館 会議室(松島町磯崎字浜1の2)

定員 40名

申込先 松島町教育課生涯学習班 電話022-354-5714

Eメール bunkazai(a)town.matsushima.miyagi.jp ※(a)を@に置き換えて下さい。

|

令和4年度 蔵王町文化財講座・展示解説会

「蔵王山麓の縄文ムラ -谷地遺跡の発掘調査から-」 |

蔵王連峰東麓の蔵王町を流れる松川河畔にある谷地遺跡は、今から約5,500 年前に営まれた縄文時代中期の集落跡です。消防庁舎建設に伴う2011-2012 年の発掘調査では、住居跡や貯蔵穴など様々な生活痕跡とともに、縄文土器や石器、土偶などが多量に出土し、当時の蔵王東麓地域でも有数の大規模な拠点集落であったことが判明しました。谷地遺跡の調査で分かった当時の集落の様相や、環蔵王地域に特有の出土品が示す地域性、遠隔地を含めた地域間交流の様子について学び、南東北の蔵王山麓周辺の縄文時代中期の社会について考えます。

【と き】 3月19日(日)13:30~16:00(13:00開場)

【ところ】 ございんホール(蔵王町ふるさと文化会館)

<定員200名・事前申込不要・当日先着順・参加無料>

【内容】 町教育委員会生涯学習課職員による講話と展示解説

【主催】 蔵王町教育委員会(生涯学習課 TEL:0224-33-2018)

【詳細情報:蔵王町の歴史と文化財-どきたんドットコム-】

|

| 国際ミニシンポジウム「3D技術と文化財活用、博物館」 |

デジタル技術の文化財の活用について、主に3D技術に焦点を当てて、日本と韓国の事例を紹介し、博物館のデジタル化について考えます。

日時:3月11日(土)13:00~16:30

発表者:野口 淳(金沢大学古代文明・文化資源学研究所 客員研究員)

鹿納 晴尚(東北大学総合学術博物館 技術職員)

パク ヨンジェ(韓国・コサリ協同組合 事務局長)

シン ドンウク(韓国・漢陽大学校文化財研究所 研究教授)

逐次通訳付き

定員:一般 会場30名

オンライン(Zoom) 80名

参加費:無料

お申し込み方法:2月10日(金曜日)9:00~受付開始(先着順)

必要事項を明記のうえ、応募期間内に、往復はがき・E-mail・FAXのいずれかでお申し込みください。

【必要事項】

1、小学生と保護者が参加する場合

参加する児童の氏名・学年、

参加する保護者の氏名、住所、電話番号、講座名、講座開催日(参加希望日)

2、中学生以上の方の場合

住所、電話番号、講座名、講座開催日(参加希望日)

【お申し込みの際の注意とお願い】

1、お送りいただいた方法で当館からの「ご案内」をご返信いたします。

※メール・FAXでお申し込みの方は返信を受け取れるよう設定をご確認ください。

2、応募多数の際は抽選となります。結果案内をお送りいたします。

返信がない場合はお問い合わせください。

3、安全のため年齢制限を設けている講座があります。

講座に未就学児を同伴される場合は、参加者とは別の方が付添くださいますようお願いいたします。

【お申し込み】

往復はがき:〒982-0815 仙台市太白区山田上ノ台町10-1 仙台市縄文の森広場

E-mail:j-hiroba(a)cap.ocn.ne.jp ※(a)を@に置き換えて下さい。

FAX:022-743-6771

【詳細情報:イベント案内|仙台市縄文の森広場】

|

| 第11回 企画展『令和3年度発掘調査報告展』 |

内容 令和3年度に実施した発掘調査について、関連する過去の調査や周辺の遺跡を踏まえて紹介します。

期間 令和5年1月8日(日)~3月26日(日)

観覧 無料

第11回企画展

「令和3年度発掘調査報告展」関連講演会

タイトル 「出土文字史料と古代の名取郡」

日時 令和5年1月29日(日) 14:00~15:30

講師 吉野 武 氏(宮城県教育庁文化財課)

参加料 無料

定員 40名

申込方法 1月8日(日)午前9時から直接または電話でお申し込みください。

令和4年度 第4回 名取の歴史講座

内容 当館職員が、第11回企画展の概要や、企画展では語り尽くせない内容などについて、分かりやすくお話します。

日時 令和5年2月26日(日) 13:30~15:00

場所 体験学習室

参加料 無料

定員 40名

申込方法 2月11日(土)午前9時から直接または電話でお申し込みください。

【詳細情報:名取市歴史民俗資料館】

|

シンポジウム

「板碑が語る中世の石巻-『石巻の歴史』板碑編から30年-」 |

日時:令和5年2月5日(日曜日)午後1時から午後4時まで

会場:マルホンまきあーとテラス 小ホール

内容:≪第1部≫

報告➀ 「宮城県の板碑-松島町雄島海底板碑群の紹介を中心に―」

七海雅人(東北学院大学文学部 教授)

報告➁ 「陸奥からみた中世東国文化の広がり」

菊地大樹(東京大学史料編纂所 教授)

報告➂ 「三陸南部の板碑」

田中則和(東北学院大学東北文化研究所 客員)

≪第2部≫

パネルディスカッション「石巻から中世・東北をみる」

パネラー 七海雅人×菊地大樹×田中則和×上椙英之

コーディネーター 泉田邦彦(石巻市博物館 学芸員)

備考:申し込み不要、参加無料、定員150人

|

令和4年度石巻市博物館第2回企画展

「石巻の板碑―調査の記録をたどる―」 |

概要:本企画展では、館蔵の板碑や拓本・複製などから、多様なカタチを持つ、石巻の板碑をひも解き、その特徴に迫ります。併せて、自治体史編纂等の過程で作成された板碑調査の記録をたどり、震災後の調査成果を紹介するなど、板碑調査のいまを発信していきます。

日時:令和5年1月28日(土)~令和5年3月26日(日)

会場:石巻市博物館 企画展示室

観覧料:一般500円/高校生400円/小中学生300円

※上記料金で常設展も観覧できます。

※20名以上の団体は2割引

参考URL:https://makiart.jp/museum/

|

令和4年度石巻市博物館講座

「遺跡が語る石巻の先史・古代」(全2回) |

日時:1回目:令和5年1月22日(日)13時~15時

2回目:令和5年2月26日(日)13時~15時

テーマ:1回目「銛で捕ったどー!-縄文時代の海の営み-」

2回目「桃生・牡鹿の国家拠点-対蝦夷三十八年戦争始まる-」

会場:マルホンまきあーとテラス 大研修室

定員:各回80名(申込不要・参加費無料)

参考URL:https://makiart.jp/museum/

|

| 第3回縄文の森講座 「縄文人―その実像に迫る―」 |

日時:2月26日(日)13:30~15:30

定員:会場30名

オンライン80名(定員を越えた場合は抽選)

参加費:無料

申込方法:必要事項を明記のうえ、応募期間内に、往復はがき・E-mail・FAXのいずれかでお申し込みください。

【必要事項】

1、小学生と保護者が参加する場合 参加する児童の氏名・学年、参加する保護者の氏名、住所、電話番号、講座名、講座開催日(参加希望日)

2、中学生以上の方の場合 住所、電話番号、講座名、講座開催日(参加希望日)

【お申し込みの際の注意とお願い】

1、お送りいただいた方法で当館からの「ご案内」をご返信いたします。※メール・FAXでお申し込みの方は返信を受け取れるよう設定をご確認ください。

2、応募多数の際は抽選となります。結果案内をお送りいたします。返信がない場合はお問い合わせください。

3、安全のため年齢制限を設けている講座があります。講座に未就学児を同伴される場合は、参加者とは別の方が付添くださいますようお願いいたします。

【お申し込み】

往復はがき:〒982-0815 仙台市太白区山田上ノ台町10-1 仙台市縄文の森広場

E-mail:j-hiroba(a)cap.ocn.ne.jp ※(a)を@に置き換えて下さい。

FAX:022-743-6771

締切:2月26日(日)

参考URL:https://www.sendai-c.ed.jp/~bunkazai/~jyoumon/

|

| 令和4年度地底の森ミュージアム考古学講座 |

第1回「旧石器時代研究最前線」

日時:2月11日(土) 13:30~15:00

会場:地底の森ミュージアム研修室

講師:森先一貴 氏(東京大学大学院人文社会系研究科 准教授)

定員:会場40名

オンライン(Zoom):80名

※定員を超えた場合は抽選を行います。参加費無料

※入館料が必要です締切1月28日(土)必着

第2回「ヨルダンの旧石器遺跡に探るホモ・サピエンス繁栄の謎」

日時:3月12日(日) 13:30~15:00

会場:地底の森ミュージアム研修室

講師:門脇誠二 氏(名古屋大学博物館 教授)

定員:会場40名

オンライン(Zoom)80名

※定員を超えた場合は抽選を行います。参加費無料

※入館料が必要です締切2月26日(日)必着

申込方法

往復はがき・FAX・E-mailのいずれかに、イベント名・参加者全員の氏名(学年)・住所・電話番号・参加希望日時、講座にお申込の方は参加方法(会場またはオンライン)を明記し、地底の森ミュージアムまでお送りください。

往復はがき:〒982-0012仙台市太白区長町南4-3-1

FAX:022-246-9158

E-mail:t-forest(a)coral.ocn.ne.jp ※(a)を@に置き換えて下さい。

参考URL:https://www.sendai-c.ed.jp/~bunkazai/~chiteinomori/

|

| 地底の森ミュージアム企画展「遺跡のミ・カ・タ」 |

遺跡の発掘調査では、出土した土器や石器などの道具、骨や種子などの自然物、さらには埋まっていた土自体もいろいろな方法で調べられています。

その見方(分析・調査の方法)と、解き明かされた昔の暮らしの一端をご紹介します。

会期:1月5日(木)~2月26日(日)

会場:地底の森ミュージアム 企画展示室

時間:午前9時~午後4時45分(入館は午後4時15分まで)

休館日:月曜日 (祝日にあたる日は開館) 休日の翌日(土・日曜日・休日にあたる日は開館)、1月~11月の第4木曜日(休日は開館)

入館料:個人一般 460円、高校生 230円、小学生・中学生 110円

団体(30名以上)一般 360円、高校生 180円、小学生・中学生 90円

参考URL:https://www.sendai-c.ed.jp/~bunkazai/~chiteinomori/

|

| テーマ展示「楠本政助と石巻の考古学―縄文人の知恵にいどむ―」 |

会期 令和5年1月5日(木)から3月26日(日)

会場 東北歴史博物館 テーマ展示室

本展では,石巻を主なフィールドとした楠本政助のコレクションを紹介します。楠本はおもに昭和30年代に石巻の代表的な遺跡の沼津貝塚や南境貝塚などの発掘調査や表面採集を行い,精力的に遺物の収集に努めました。特に骨角器を中心として狩猟・漁撈具の製作や使用法に関する研究では,多くの実験を行い,「実験考古学」と呼ばれる分野を切り拓きました。縄文土器の復元にも優れ,高く評価されています。多くの論文を執筆するとともに,青少年や一般向けのわかりやすい本も出版し,「縄文人の釣針」は中学校の国語教科書にも採択されました。

その膨大なコレクションは平成9年に東北歴史資料館に寄贈され,東北歴史博物館ではテーマ展示,あるいは当館研究紀要として公開してきました。東日本大震災で自宅を失ってからも,後進の育成に努めて来られましたが,2021年にお亡くなりになられました。

楠本が石巻とともに歩んだ考古学を振り返ります。

参考URL:https://www.thm.pref.miyagi.jp/exhibition/6465/

|

| 令和4年度れきはく講座【各回1ヵ月前から受付開始】 |

当館学芸職員が、日頃の調査・研究の成果についてお話しします。講座ごとに受講できます。

開催期日・タイトル・講師

2月18日(土) 「宮城の復興と発掘調査」 千葉直樹

2月25日(土) 「東北地方の古墳づくり」 山口貴久

3月4日 (土) 「東北先史社会の石の利用」 小野章太郎

3月11日(土) 「考古学からみた津波災害の課題と展望」 相原淳一

3月18日(土) 「縄文時代のマグロ漁」 山田凛太郎

※すべて共通

時間 午後1時30分~3時

場所 東北歴史博物館 3階講堂

受講無料・事前申込必要(各講座の1か月前からHPにて受付)

|

奥松島縄文村歴史資料館企画展

「 学史を飾る松島湾の三大貝塚-大木囲・西ノ浜・里浜-」 |

松島湾沿岸は、東京湾や霞ケ浦沿岸とならび縄文時代の貝塚が密集する地域として知られています。しかも、縄文時代を通じてほとんど変わらない松島の自然環境が、縄文人の豊かな生活を支え続け、多くの貝塚を残しました。中でも、松島湾の湾口部に位置する里浜貝塚(東松島市)、大木囲貝塚(七ヶ浜町)、湾奥部の西ノ浜貝塚(松島町)では長期間にわたって拠点的なムラが営まれ、大規模な貝塚が形成されました。これらの貝塚の調査研究の歴史も古く、大正期から貝塚研究の舞台となり、これまで縄文土器や骨角器の研究、人骨、生業・食生活の解明等、多くの成果を上げてきました。

今回の企画展では、国の史跡にも指定されている松島湾の三大貝塚に焦点を当て、それぞれの貝塚の特徴とともに、縄文土器や人骨、動物遺存体研究をとおして、これらの貝塚が日本の貝塚研究の中で果たしてきた成果を紹介します。

期 間:2022年10月23日(日)~12月25日(日)

時 間:9時~17時(入館は16時30分まで)

休館日:水曜日

観覧料:一般400円、高校生300円、小中学生150円

【詳細情報:奥松島縄文村歴史資料館】

|

| 原遺跡第7次調査の現地公開について |

原遺跡は、複合的な性格の官衙遺跡であり、近年は多くの研究者や歴史愛好家などから古代律令国家によってつくられた「玉前駅家・玉前?(関)」の可能性がある遺跡として評価を受けています。岩沼市では、古代交通に関連した施設の実態を解明する手がかりとなりうる原遺跡の重要性を鑑み、令和4年8月から第7次調査を実施しています。このほど、調査が進んだことから、一般市民の皆さまを対象とした現地公開を、下記のとおり開催いたします。

開催日時 令和4年11月12日(土)午後1時から午後3時30分(少雨決行)

令和4年11月13日(日)午前10時から午後3時(少雨決行)

場 所 原遺跡第7次発掘調査現場(岩沼市南長谷字北上地内) 地図PDFファイル

調査成果 原遺跡では、令和3年度の調査において、8世紀代に造られたと推定される重要施設を区画した大溝のコーナー部分が見つかっています。この大溝は、真北を強く意識して造られていることから、施設の建設にあたっては律令国家が大きく関わっていたことが推察され、「玉前駅家(たまさきのうまや)」あるいは「玉前?(たまさきのせき)」を構成した施設である可能性が考えられます。今年度の調査では、この大溝が前述のコーナー部分から45m以上南へ延びていることを確認しました。また、大溝と並列する真北方向を意識した複数の掘立柱建物跡が存在することなども判明しています。

※調査区周辺には専用の駐車スペースがありませんので、職員の指示に従い駐車をお願いいたします。

※新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため、上記時間内での自由見学としますので、ご都合のよい時間にお越しください。

お問い合わせ 岩沼市生涯学習課 電話:0223-23-0844 FAX:0223-24-0897

【詳細情報:原遺跡第7次調査の現地公開について | 岩沼市】

|

東北学院大学アジア流域文化研究所公開講演会

「倭城の築城と近世城郭への影響」 |

日時/2022年11月12日(土)13:30~16:30

会場/東北学院大学土樋キャンパス8号館841教室

プログラム

13:00 開場

13:30 開会挨拶

佐川 正敏(アジア流域文化研究所所長)

13:35 講師紹介

竹井 英文(本学文学部准教授)

13:45 講演

倭城の築城と近世城郭への影響

中井 均(滋賀県立大学名誉教授)

15:15 休憩

15:30 質疑応答、フリートーク

備考/・参加無料。対面(直接来場による)参加定員100名、リモート(zoom)参加定員80名。

・参加希望者は、ポスター・PDF記載のQRコードや以下のURL

→(https://forms.gle/7HD9As9pbyDMoBDR9)、または郵便やEメール、Faxにて、お名前・メールアドレス・参加方式(対面かリモート)をご記入の上お申し込みください。お電話によるお申込みは受け付けません。対面、リモート参加の申込数がそれぞれ定員に達した時点で申込を締め切ります。

・参加される方は、EメールやFaxによってお知らせされた申込結果を11月12日(講演会当日)にご持参の上、受付でご提示下さい。

【詳細情報:シンポジウム|東北学院大学 アジア流域文化研究所】

|

亘理町立郷土資料館史跡三十三間堂官衙遺跡国指定30周年記念展

「古代の役所ー陸奥国曰理郡衙からみる律令時代ー」 |

令和4年、三十三間堂官衙遺跡は国指定30周年を迎えました。これを記念して、改めてどんな史跡なのか、なぜ史跡に指定されたのか、また律令時代の日本はどんな社会だったのかをひもといてみます。併せて、令和4年度より整備工事を実施する本史跡整備基本計画を踏まえ、史跡の保存・活用について知る機会とします。

開催期間:令和4年10月8日~令和4年11月27日

開催場所:亘理町立郷土資料館 企画展示室

開館時間:9:00~16:30(最終入館16:00)

入場料:無料

【詳細情報:史跡三十三間堂官衙遺跡国指定30周年記念展 古代の役所ー陸奥国曰理郡衙からみる律令時代ー|亘理町立郷土資料館】

|

名取市歴史民俗資料館第10回企画展

「名取の縄文ムラー森と縄文人の暮らしー」 |

ムラをつくり、豊かな森と生活していた縄文人の暮らしについて、名取市内外の代表的な縄文ムラとともに紹介します。

期 間:令和4年10月9日(日)~令和4年12月25日(日)

時 間:午前9時~午後5時

休館日:毎週月曜日(祝休日の場合はその翌平日)

観覧料:無料

【詳細情報:企画展示|名取市歴史民俗資料館】

|

富沢ゼミ「みやぎの考古なミュージアム① ~祝30周年!奥松島縄文村歴史資料館~」※オンライン配信付き

|

【内容】宮城県内の考古学に関する展示を行っているミュージアムの方をお招きして、ミュージアムの魅力や展示している遺跡についてお話を伺います。第1回は、国史跡・里浜貝塚を中心に、縄文人の知恵や生活を楽しく紹介する奥松島縄文村歴史資料館のお話です。

【日時】 2022年11月19日(土) 14:30~16:00

【講師】 菅原弘樹 氏(奥松島縄文村歴史資料館 館長)

【会場】 地底の森ミュージアム 研修室 ※オンライン配信あり

【参加費】 無料 ※会場で聴講するには入館料が必要です

【定員】 (会場)40名 、(オンライン)80名

【申込方法】メール、FAX、往復はがきのいずれかに、イベント名、参加者の氏名、住所、電話番号、参加方法を明記し、【11月1日(火)】までに地底の森ミュージアムへお申込みください。なお応募者多数の場合は抽選とし、お申込みいただいた方法で結果をお知らせします。

※オンラインでの聴講を希望される方はメールでお申込みください。

【申し込み先】

地底の森ミュージアム(仙台市富沢遺跡保存館)

〒982-0012 宮城県仙台市太白区長町南 4-3-1

(TEL)022-246-9153 (FAX)022-246-9158 (E-mail)t-forest [@] coral.ocn.ne.jp

※メール送信時には[@]の[ ]を削除して送信をお願いいたします

【詳細情報:イベント|地底の森ミュージアム】

|

東北大学文学研究科・埋蔵文化財調査室・史料館主催展示

「東北考古学の礎―東北大学奥羽史料調査部から現在へ―」 |

この展示では、 東北大学創立115周年、 文学部創立100周年を記念して、 その草創期に活躍した 奥羽史料調査部(1925年設置)の喜田貞吉のコレクションを中心に展示します。

とくに先史時代に 関する考古資料や当時の様子を伝えるガラス乾板に記録された古写真を公開します。 その上で、 現在の考古学研究室や埋蔵文化財調査室の研究活動の様子を伝え、

東北大学草創期よリ続く研究の 伝統について紹介します。

また、2021年度に宮城県村田町教育委員会と文化財の研究と活用に関する連携協定を締結し、 村田町や住民を含めた地域と共に発掘調査等の活動を実施しています。

その活動の中で行っている最新の科学的な研究や発掘調査の成果を踏まえ、 現在の研究の最前線を紹介します。

期日:2022年9月1日(水)から12月23日(金)

場所:東北大学史料館2階展示室

開催時間:平日10:00~17:00、土日祝10月1日(土)~12月4日(日)10:00~16:30のみ開館

後援:村田町教育委員会

問合せ:東北大学埋蔵文化財調査室TEL 022-217-4995

E-mail maibun(a)grp.tohoku.ac.jp ※(a)を@に置き換えて下さい。

【詳細情報:2022年度のお知らせ|東北大学埋蔵文化財調査室】

|

| 企画展「多賀城 祈りとまじないの世界」 |

期間:令和4年10月7日(金曜日)から令和4年12月18日(日曜日)まで

場所:多賀城市埋蔵文化財調査センター展示室(文化センター内)

開館時間:午前9時から午後4時30分

休館日:月曜日(祝日は除く)、祝日の翌日

★関連企画記念講演会「多賀城 祈りとまじないの世界」

日時:令和4年11月19日(土曜日)、〈開場〉午後1時30分〈開演〉午後2時

会場:多賀城市文化センター展示室

講師:平川南氏(国立歴史民俗博物館名誉教授)

参加費:無料

定員:100人(先着順)

申し込み方法:埋蔵文化財調査センターに電話か直接(TEL022-368-0134)

【詳細情報:令和4年度企画展「多賀城 祈りとまじないの世界」|多賀城市の文化財】

|

| 全国国分寺サミット2022 in仙台・陸奥国分寺 |

令和4年は、陸奥国分寺が史跡に指定されてから100年、その歴史を伝えるガイダンス施設は開館5年目を迎えます。

また、陸奥国分寺薬師堂は、仙台藩初代藩主伊達政宗による建立から415年を迎えます。

こうした記念の年にあたり、国分寺建立に込められた天災や疫病鎮静への願いや伊達政宗が復興させ現代まで続く様々な想いを、全国国分寺サミットを通して「withコロナ」時代の全国に発信します。

日時:令和4年10月8日(土曜日)

内容:14時00分~ 記念講演「陸奥国分寺・国分尼寺と疫病・皇位継承」

東北大学大学院文学研究科 教授 堀 裕 氏

15時10分~ パネルディスカッション

会場:聖和学園高等学校サールナートホール(入場無料、事前申込不要)

【住所】〒984-0047 仙台市若林区木ノ下3丁目4-1

※コロナ対策のため、先着300人とさせていただきます。

※駐車場はございませんので公共交通機関をご利用ください。

【詳細情報:全国国分寺サミット2022 in仙台・陸奥国分寺を開催します|仙台市文化財課】

|

多賀城跡調査研究所 多賀城歴史講座

平川南先生特別講演会「多賀城漆紙文書」 |

多賀城跡出土漆紙文書は、令和4年3月に重要文化財に指定されました。指定を記念して、古代史研究の第一人者であり、多賀城の漆紙文書の解読に携わった国立歴史民俗博物館名誉教授の平川南先生に、解明のプロセス、成果とその価値についてご講演をいただきます。

開催日:令和4年11月5日(土)

時 間:13時15分~15時

場 所:東北歴史博物館3階講堂

定 員:145名(事前申し込み必要)

参加費:受講料無料

講 師:平川南先生(国立歴史民俗博物館名誉教授)

演 題:「多賀城漆紙文書 地下の正倉院文書は語る」

申し込み方法:令和4年9月5日(月)9時30分から11月4日(金)15時までに「みやぎ電子申請サービス」からお申し込みください。

※ホームページがご利用できない場合は、FAX・電話等でお問い合わせください。

電話:022-368-0106 FAX:022-368-0103

E-mail:thm-service(a)pref.miyagi.lg.jp ※(a)を@に置き換えて下さい。

【詳細情報:宮城県多賀城跡調査研究所「多賀城漆紙文書 地下の正倉院文書は語る」|東北歴史博物館】

|

| 多賀城跡調査研究所「令和4年度多賀城講座」 |

宮城県多賀城跡調査研究所の研究員がそれぞれの専門分野の視点から、これまでの調査研究の蓄積を踏まえて、多賀城跡や古代東北地方の様子を伝え、地域の歴史文化を知っていただく講座です。

開催日:第1回10月15日(土)、第2回10月29日(土)

時 間:13時30分~15時

場 所:東北歴史博物館3階講堂

定 員:145名(事前申し込み必要)

参加費:受講料無料

内 容

| |

第1回 |

|

(1)多賀城の金属製品 矢内 雅之 |

|

|

多賀城跡では武器・武具類や農工具、建築金物など多様な金属製品が出土しています。今回は多賀城跡のどこでどのような製品が出土しているのかに着目し、そこから何がわかるか考えてみたいと思います。 |

|

(2)多賀城の鍛冶 鈴木 貴生 |

|

|

多賀城跡では鍛冶遺構や鍛冶に関係する遺物が出土しています。今回は、多賀城における鍛冶が、いつどのような場所で行なわれていたのか、発掘調査の成果から考えてみたいと思います。 |

|

第2回 |

|

(1)多賀城廃寺の鬼瓦を観察する 初鹿野 博之 |

|

|

多賀城から数多く出土する瓦の中でも、屋根の棟の端を飾る鬼瓦は数が少なく、工人の創意工夫が詰まった特別な瓦といえます。今回は多賀城廃寺跡から出土した鬼瓦を中心に、その特徴を細かく観察してみます。 |

|

(2)多賀城廃寺の土製品 高橋 栄一 |

|

|

多賀城廃寺跡からは多量の瓦や土器のほかに、塑像や泥塔、瓦塔などの土製品も出土しています。これらは寺院の施設内に安置されていたと考えられます。今回は瓦塔を中心に土製品の特徴を紹介します。 |

申し込み方法:「みやぎ電子申請サービス」からお申し込みください。

※第1回は令和4年9月15日(木)9時30分、第2回は令和4年9月29日(木)9時30分より受付開始

※ホームページがご利用できない場合は、FAX・電話等でお問い合わせください。

電話:022-368-0106 FAX:022-368-0103

E-mail:thm-service(a)pref.miyagi.lg.jp ※(a)を@に置き換えて下さい。

【詳細情報:宮城県多賀城跡調査研究所「多賀城講座」||東北歴史博物館】

|

| 多賀城跡第96次発掘調査現地説明会 |

多賀城跡調査研究所では、令和4年4月26日から多賀城跡の第96次調査として,政庁北側隣接地の政庁地区北方で発掘調査を実施しています。その成果につきまして,下記のとおり現地説明会を開催します。

開催日時 令和4年9月17日(土)(小雨決行) 午前10時30分から12時00分

※新型コロナウイルス感染予防対策により,少々お待ちいただく場合があります。

場所 多賀城跡第96次発掘調査現場 多賀城市市川字大畑地内(別添地図参照)

調査成果 掘立柱建物1棟,竪穴建物2棟を確認しました。掘立柱建物は南北3間以上,東西1間以上で,調査区外に広がる可能性があります。建物の廃絶後に堆積した土からは,多量の炭に混ざって鉄滓などの鍛冶関連遺物がまとまって出土しました。付近に鍛冶工房があったと考えられます。多賀城内の鍛冶遺構は大畑地区や五万崎地区で調査されていますが,今回の調査では政庁のすぐ北側にも鍛冶工房が存在したことが初めて想定され,貴重な発見となりました。

問合せ先 電話 022-368-0102 現場携帯 090-3642-0324

★マスクの着用をお願いします。

【詳細情報:発掘調査現地説明会|宮城県多賀城跡調査研究所】

|

| 企画展「ガラスにまつわるエトセトラ」 |

キラキラ輝くきれいなガラス。そんなガラスが砂からつくられていることをご存知ですか?

今回の展示では、秋保に工房をかまえるガラス作家・村山耕二さんが日本・世界各地の砂を溶かしてつくったガラスや、仙台・宮城の遺跡から見つかった【ガラス小玉】、【トンボ玉】、【ガラス製の簪(かんざし)】、【ガラス製の汽車土瓶】など、いろいろなガラスをご紹介します。

古代から人々を魅了し続けるガラスの魅力をどうぞお楽しみください。

また、会期中は、ガラス作家・村山耕二さんにガラスの魅力についてお話いただく講座(オンライン対応あり)や、ガラス玉をつかったワークショップなども開催いたします。

詳細は、地底の森ミュージアムホームページをご確認ください。

期間 2022年9月2日(金)~11月27日(日)

会場 地底の森ミュージアム(仙台市富沢遺跡保存館) 企画展示室

【詳細情報 企画展|地底の森ミュージアム】

|

| 東松島市文化財講演会「王権と牡鹿郡―赤井官衙は、なぜ史跡指定されたか―」 |

講師 文化庁文化財第二課埋蔵文化財部門

主任文化財調査官 近江 俊秀 氏

日時 2022年9月10日(土)13:30~15:00(開場13:00)

会場 東松島市コミュニティセンター

定員 150名(入場無料・要予約)

申し込み方法

希望者全員の氏名、代表者の住所・電話番号を申し込み。

申し込み先

奥松島縄文村歴史資料館

TEL 0225-88-3927 FAX 0225-88-3928 メールアドレス

【詳細情報:奥松島縄文村歴史資料館】

|

| 企画展「史跡赤井官衙遺跡群 矢本横穴-古代牡鹿をおさめた人々の墓」 |

会期 2022年7月23日(土)~10月10日(月)

会場 奥松島縄文村歴史資料館

【詳細情報:奥松島縄文村歴史資料館】

|

| 「発掘された日本列島2022」展 |

全国で毎年約8000件の発掘調査が実施されておりますが、国民がその成果に実際に触れる機会は、極めて限られています。このため、平成7年度から、近年発掘調査が行われた中で特に注目された出土品を中心とした展示を構成し、全国を巡回することにより、国民が埋蔵文化財に親しみ、その保護の重要性に関する理解を深めることを目的として始めました。今回で第28回目となります。

会期 令和4年9月17日(土)~10月23日(日)

会場 石巻市博物館

(石巻市開成1-8,

石巻市複合文化施設・マルホンまきあーとテラス内)

主催

文化庁、埼玉県立歴史と民俗の博物館、だて歴史文化ミュージアム、石巻市博物館、宮崎県総合博物館、なら歴史芸術文化村、全国新聞社事業協議会、埼玉新聞社、東京新聞、北海道新聞社、河北新報社、宮崎日日新聞社、奈良新聞社

展示内容

(1)我がまちが誇る遺跡

(2)新発見考古速報

(3)特集おうちで学び・楽しむ埋蔵文化財

展示図録

『発掘された日本列島2022調査研究最前線』(文化庁編・共同通信社発行)

【詳細情報:「発掘された日本列島2022」展の開催のお知らせ|文化庁】

|

| 東北大学大学院環境科学研究科 リカレント公開講座「地球環境計測学」 |

■ リカレント公開講座とは

東北大学大学院環境科学研究科が社会人の皆さんに公開する大学院講座です。 本講座の聴講によって、環境科学に関する最新の情報が得られるとともに、修了証が授与されます。 東北大学大学院環境科学研究科先進社会環境学専攻及び先端環境創成学専攻地球環境学コースの後期課程に所属する学生諸君には、 地球環境計測学特論として開講し、2単位を授与します。

■ 本講座の特徴

地中レーダ(GPR)計測は容易ですが、電波やレーダ装置の正しい理解と適切な信号処理なしに有効な結果は得られません。 本講座ではGPRの基礎からやや専門的なデータ解析技術まで幅広く説明します。 企業や大学・研究機関においてGPRを持っているがあまり使っていない方、これから使おうと思っている方、 更に電磁界シミュレーションなど研究対象として興味をお持ちの方などを対象と考えています。 併せてレーザ測量、GNSS測位、SfM・MVSなどによる遺跡・遺物を対象とした三次元計測技術も紹介します。 遺跡調査事例も多く紹介するので遺跡調査を担当される自治体職員の方にもご参考になります。

■開講日 2022/09/14(水)-16(金)

■会 場 環境科学研究科 本館 2階 大講義室

■講 師 佐藤源之(東北大学),金田明大(奈良文化財研究所)

■プログラム

9月14日(水)10:30-17:50 地中レーダ技術の基礎 / 佐藤

9月15日(木)08:50-17:50 地中レーダの応用、遺跡探査 / 佐藤

9月16日(金)08:50-16:10 考古学への計測技術利用 / 金田

■受講申込

期日までに下記Googleフォームより受講をお申込みください。

【申込締切】2022年9月1日(木)

【申 込 先】 https://forms.gle/fMuD5FnnuHTeETFT7

■受講料

期日までに下記に受講料 5,000円 をお振込みください。

※本学の学生は無料です。

※申込時に振込内容が分かる明細をアップロードいただきますのでご留意ください。

【申込締切】 2022年9月1日(木)

【振込先情報】

銀 行 名 : 三菱UFJ銀行(金融機関コード 0005)

支 店 名 : わかたけ支店(支店コード 809)

預金種別: 普通

口座番号: 2259237

口座名義: 国立大学法人東北大学 ダイ)トウホクダイガク

■参加申込に関するお問い合わせ

東北大学大学院環境科学研究科教務係

〒980-0845 仙台市青葉区荒巻字青葉468-1

TEL:022-752-2235 / Mail:kankyo.kyomu(a)grp.tohoku.ac.jp ※(a)を@に置き換えてください。

■講義内容に関するお問い合わせ

環境応用政策学講座 環境情報学分野 教授 佐藤 源之(東北アジア研究センター)

Mail:motoyuki.sato.b3(a)tohoku.ac.jp ※(a)を@に置き換えてください。

研究室HP http://magnet.cneas.tohoku.ac.jp/satolab/index.html

【詳細情報 リカレント公開講座「地球環境計測学」|東北大学大学院環境科学研究科】

|

| [国際ワークショップ]Human Sociality: Comparative Studies of Social Evolution and

Historical Dynamics(人間の社会性:社会の進化と歴史的ダイナミクスの比較研究) |

8/17・18に、社会性に関する国際ワークショップを開催致します。ヒト以外の動物を対象とする生態学者から考古学者までをお呼びして、ヒトを中心に幅広く社会性とはなにか、ヒトの社会性の特異性はなにか、について議論することを目指しております。考古学からは松木武彦先生・松本直子先生と、古墳ポトラッチ説を唱えている有松唯氏、人類学からはオーストロネシア語族の政治形態の進化の研究で名を馳せたThomas Currie氏やフィールドワークと通文化比較の両方に通じるRuth Mace氏らに講演頂きます。8/19には、Thomas Currie氏によるデータ解析とモデリングのワークショップも行う予定です。

Exhibition: Human Sociality(展示会:人間の社会性)

国際ワークショップでの招待講演者の研究を象徴する資料を展示し、プログラムのテーマをより視覚的に表現します。

■ 期日 2022年8月16日13時~16時(※会場でサイエンス・デイ オブ ザ イヤー2022表彰式が行なわれます)

2022年8月17日~19日 10時~16時

■ 会場 東北大学片平キャンパス 知の館(TOKYO ELECTRON House of Creativity) 1F ラウンジ [アクセス]

■ 内容 日本列島古墳時代太刀その他/イラン鉄器時代バイメタル剣その他/前方後円墳模型/有松唯ドローイング/ホモ・サピエンスおよびネアンデルタール人頭蓋骨模型

Workshop: Human Sociality: Comparative Studies of Social Evolution and

Historical Dynamics(ワークショップ:人間の社会性:社会の進化と歴史的ダイナミクスの比較研究)

■ 期日 2022年8月17日(水)・18日(木)

■ 会場 オンサイト:東北大学片平キャンパス

知の館(TOKYO ELECTRON House of Creativity) [アクセス]

オンライン:ズームウェビナー

東北大学 知のフォーラム(Tohoku Forum of Creativity)主催

■ 定員 オンサイト:40名

■ プログラム Workshop: Human Sociality: Comparative Studies of Social Evolution and

Historical Dynamics

■ 参加登録 登録フォーム (オンサイト・オンラインとも参加登録が必要です) (オンサイト・オンラインとも参加登録が必要です)

■ 登録締切 2022年8月16日(火)17:00 (定員に達し次第締め切りとなります)

Tutorial: An Introduction To Modelling and Quantitative Analyses of the

Cultural Evolution of Human Social Systems(チュートリアル:人間の社会システムの文化的進化のモデリングと定量分析の概要)

■ 期日 2022年8月19日(金)

■ 会場 オンサイト:東北大学片平キャンパス

知の館(TOKYO ELECTRON House of Creativity) [アクセス]

オンライン:ズームウェビナー

東北大学 知のフォーラム(Tohoku Forum of Creativity)主催

■ 定員 オンサイト:20名

■ プログラム Tutorial: An Introduction To Modelling and Quantitative Analyses of the Cultural Evolution of Human Social Systems

■ 参加登録 登録フォーム (オンサイト・オンラインとも参加登録が必要です) (オンサイト・オンラインとも参加登録が必要です)

■ 登録締切 2022年8月16日(火)17:00 (定員に達し次第締め切りとなります)

【詳細情報 Human Sociality: Comparative Studies of Social Evolution and Historical

Dynamics|Tohoku Forum of Creativity 】 】

|

| 大崎市 大吉山瓦窯跡第2次発掘調査現地説明会 |

宮城県多賀城跡調査研究所では多賀城関連遺跡発掘調査事業として、令和4年5月16日から大崎市教育委員会と共催で大吉山瓦窯跡の第2次発掘調査を実施しています。その成果につきまして、下記のとおり現地説明会を開催します。 なお、現地説明会は事前申し込み制(応募先着順)とさせていただきます。

1 集合日時

令和4年7月23日(土) ①午前の部:10時 ②午後の部:13時30分

2 集合場所

大崎市古川宮沢地区公民館・駐車場(大崎市古川小林字新一本杉170) 【別添地図参照】

発掘調査現場近辺には駐車場はございません。集合場所から現場まで送迎いたします。

3 内容

多賀城創建期(約1,300年前)の瓦を生産した窯や出土した遺物を調査担当者が現地にて説明します。

参加は無料です。雨天時は、室内での説明・遺物展示を予定しております。

4 募集人数

①午前の部、②午後の部 各30名

5 応募先

大崎市教育委員会文化財課 ed-bunka(a)city.osaki.miyagi.jp ※(a)を@に置き換えて下さい。

6 応募方法

希望の時間帯①か②をご記入のうえ、住所・氏名・連絡先(電話及びメールアドレス)・参加人数を記載し、必ず電子メールにて大崎市教育委員会文化財課までご応募ください。なお、募集人数に制限がありますので、1回の応募で最大4名までの参加とさせていただきます。

7 応募期間

令和4年7月7日(木)16時から7月21日(木)17時15分まで

なお、定員に達し次第受付を終了いたします。

【詳細情報 大吉山瓦窯跡第2次発掘調査現地説明会について|宮城県多賀城跡調査研究所】

【詳細情報 国指定史跡大吉山瓦窯跡第2次発掘調査・現地説明会を開催します|大崎市】

|

| 特別展「ポンペイ」 |

紀元後79年、イタリアのナポリ近郊のヴェスヴィオ山の噴火により、約1万人の人々が暮らしていた都市ポンペイが厚い火山灰の下に埋もれた。1748年の発見以来、現在まで当時の暮らしをそのままに伝える遺跡の発掘が続けられている。今展では、ポンペイ出土の主な優品を所蔵するナポリ国立考古学博物館の全面的な協力のもと、日本初公開を含む約150点を紹介。ポンペイ最大の邸宅「ファウヌスの家」などの一部を再現するほか、遺跡の高精細映像などを展観する。

会期 2022年7月16日(土曜日)~9月25日(日曜日)

会場 宮城県美術館本館 2階展示室

【詳細情報 特別展「ポンペイ」|宮城県美術館】

【詳細情報 特別展「ポンペイ」 Special Exhibition POMPEII 公式サイト】

|

| 企画展「松島湾三町文化財展」 |

|

| 【写真】七ヶ浜会場の展示状況(令和3年度) |

松島湾に面する七ヶ浜町、松島町、利府町が所蔵する文化財や資料を展示する企画展です。

【七ヶ浜会場】

期日 令和4年7月2日(土)~9月4日(日) 9時~16時

会場 七ヶ浜町歴史資料館 展示室

(月曜日休館、祝・休日の場合は開館し翌日休館)

展示予定資料

松島町 『赤子養育仕法(あかごよういくしほう)』関係史料

利府町 郷楽遺跡(ごうらくいせき)出土資料

入館料 無料

【松島会場】

期日 令和4年9月23日(金・祝)~11月20日(日) 8時30分~17時

会場 観瀾亭(かんらんてい)・松島博物館

(松島町松島字町内56 無休)

展示資料 未定

入館料 大人200円、大学・高校生150円、小・中学生100円

【利府会場】

期日 令和4年12月3日(土)~令和5年2月12日(日) 9時~21時

会場 利府町文化交流センター「リフノス」

(利府町森郷字新椎の木前31-1 第2・4月曜日)

展示資料 未定

入館料 無料

【観覧の方へ】

・マスクの着用や手指の消毒など、各施設で実施する新型コロナウイルス感染症対策にご協力ください。

・新型コロナウイルス感染症の状況により休館になる場合がありますので、開館状況等をお問い合わせの上、ご来館ください。

【詳細情報 【開催中】企画展「松島湾三町文化財展」|七ヶ浜町】

|

| 蔵王町 谷地遺跡発掘調査報告書の限定頒布 |

蔵王町教育委員会では、下記の通り発掘調査報告書の限定頒布を行ないます。ご希望の方は、添付の案内チラシに記載の購入方法をご確認の上、お申し込みください。

遺跡の概要:蔵王町谷地遺跡は、縄文時代中期前半の蔵王連峰東麓に営まれた大規模拠点集落跡です。平成23・24年度に行った発掘調査で大木7a~8a式期の竪穴住居跡3軒、掘立柱建物跡11棟、フラスコ状土坑56基、遺物包含層などを確認し、多量の土器・石器のほか土偶138点などが出土しました。

書名:蔵王町文化財調査報告書第26集「谷地遺跡」

仕様:A4判並製本/全6分冊/計2,094頁/綴じ箱入

価格・頒布数:頒布価格 6,000円(送料別・限定50部)

※本書の低精度PDFデータは近日中にWEB公開予定です。

【詳細情報 どきたんドットコム-蔵王町の歴史と文化財】

|

| 速報展 令和2年度の調査成果「発掘された遺跡」 |

多賀城市教育委員会では、毎年各所で発掘調査を行っており、本市西部の調査では、古代多賀城の南面に広がっていたまち並みの様子が明らかになってきています。

今回の展示では、令和2年度に行った調査の中から、特に注目される調査成果を紹介いたします。

開催期間:2022年6月5日(土)~7月25日(日)

休館日:毎週月曜日(祝日を除く)、祝日の翌日

会場:多賀城市埋蔵文化財調査センター展示室(文化センター内)

開館時間:9時から16時30分まで(入館は16時まで)

観覧料:無料

【詳細情報 展示・イベント|多賀城市の文化財】

|

| 第54回企画展『湖沼のほとりの縄文遺跡-大崎市北小松遺跡-』 |

北小松遺跡は、江合川と鳴瀬川によって形成された大崎平野の北縁部に位置する縄文時代晩期から弥生時代中期にかけての遺跡です。

当時の遺跡周辺は広大な沼地(湖沼)が広がる地形環境にあり、なだらかな丘陵斜面から低地にかけて集落が営まれました。発掘調査の結果、多数の建物跡や墓、ゴミ捨て場などが発見され、縄文人の生活に関わる様々な遺物や祭祀遺物などがまとまって出土しました。また、一般の遺跡では残らないような人骨や動物の骨、骨角器、漆塗りの製品、他の地域との交流を示す様々な遺物も見つかっています。

今回の企画展では、遺構や遺物の保存状況が極めて良好で、集落全体の様子が明らかになった北小松遺跡の発掘成果をもとに、湖沼のほとりで営まれた縄文のムラと人々の生活を紹介します。遺跡を取り巻く自然環境の中で、北小松の縄文人はどのような生活を送っていたのか。海辺のムラとの違いや交流、山を越えた遠隔地とのネットワークなど、内陸の湖沼地帯に暮らした縄文人のムラと生活に迫ります。

期間 2022年4月29日(金)~7月10日(日)

場所 東松島市 奥松島縄文村歴史資料館

【詳細情報 ただいまの企画展|奥松島縄文村歴史資料館】

|

| [国際シンポジウム・ワークショップ]Insights Into Human History in the Eurasian Stone Age:

Recent Developments in Archaeology, Palaeoanthropology and Genetics(ユーラシアの石器時代の人類の歴史への洞察:考古学、古人類学、および遺伝学の最近の発展) |

International Symposium: Insights into Human History in the Eurasian Stone

Age: Recent Developments in Archaeology, Palaeoanthropology and Genetics(国際シンポジウム:ユーラシアの石の時代の人類の歴史への洞察:考古学、古人類学、および遺伝学の最近の発展)

期日 2022年9月27日(火)~2022年9月29日(木)

プログラム

Workshop 1: Emergence of Regional Diversity of Northeast Asia(ワークショップ1:北東アジアの地域多様性の出現)

期日 2022年9月30日(金)

プログラム

[CANCELED] Public Lectures: Evolution, Dispersals & Replacement

in Human History([中止]公開講座:人類の歴史における進化、分散、交替)

期日 2022年10月1日(土)

Workshop 2: Recovering Ancient Remains and Reconstructing Past(ワークショップ2:遺跡の復元と過去の再構築)

期日 2022年10月4日(火)

プログラム

Registration for Poster Session(ポスターセッションへの登録)

期日 2022年9月29日(木)

ポスター発表のオンラインエントリーを受け付けています。

ポスターセッションの登録フォーム (締め切り 2022年8月31日22:00) (締め切り 2022年8月31日22:00)

会場 東北大学片平キャンパス

知の館(TOKYO ELECTRON House of Creativity) [アクセス] ※オンライン配信あり ※オンライン配信あり

参加登録 登録フォーム (オンサイト・オンラインとも参加登録が必要です) (オンサイト・オンラインとも参加登録が必要です)

登録期限 2022年9月1日(定員に達し次第締め切りとなります)

【詳細情報 Insights Into Human History in the Eurasian Stone Age|Tohoku Forum for

Creativity 】 】

|

| 令和3年度 宮城の発掘調査パネル展 |

宮城県には,旧石器時代から明治時代まで約6,200箇所の遺跡があります。これらは,私たちの祖先が残した貴重な文化遺産であり,大切に保存して後世に伝えていくことが私たちの責務と考えております。

県教育委員会は,これらの保存と活用に取り組んでおりますが,やむを得ず開発による影響を受ける遺跡については,事前に発掘調査を実施して記録に残しています。

今回,令和3年度に行った発掘調査の中で,特に注目すべき遺跡や東日本大震災の復興事業にともなって調査した遺跡をパネルで紹介します。

紹介する遺跡 【縄文時代】中沢遺跡(石巻市)【弥生時代】高江遺跡(仙台市)【古墳時代】かめ塚古墳(岩沼市),合戦原古墳群(山元町)【飛鳥時代】長町駅東遺跡(仙台市)【奈良・平安時代】源光遺跡(栗原市),彦右エ門橋窯跡(大衡村),原遺跡(岩沼市),馬場台遺跡(白石市),戸花山遺跡(山元町),多賀城跡(多賀城市)【江戸時代】石森城跡(石巻市),仙台城跡(仙台市),北目城跡(仙台市)

特集 令和3年度に実施した復興事業関係の発掘調査のまとめ

開催期間 令和3年3月28日(月曜日)から4月8日(金曜日)まで

場所 県庁1階(ロビー壁面)

【詳細情報 宮城の発掘調査パネル展|宮城県の埋蔵文化財|宮城県】

|

|

|